VRChatボイチェン事情~実践編~

はじめに

物理・ソフトの環境とプラグインを突っ込むときの個人的思考は前回・前々回の記事を参照のこと

今回はじゃあ実際どんなプラグインを突っ込んでいるのかを説明してみる。

やってるうちに結構たのしくなっちゃっていろいろなプラグインを挿しているが、できるならもっとシンプルなものにしたほうが良いと思う。パラメータ管理するのも大変だし、べつに音質が良くなるわけではなくむしろ加工しまくっていることなので。

でもたのしいんだもん。

以下使用プラグインと軽い解説を入れていくが、この構成がおすすめで誰にでも合うよみたいなものでないことを改めて注意。

また、まだまだ模索段階なので環境構築以上にブレがでかいことも注意。あくまでこれを書いているときの設定で、もう2,3日経ったら違うのになってるかも。

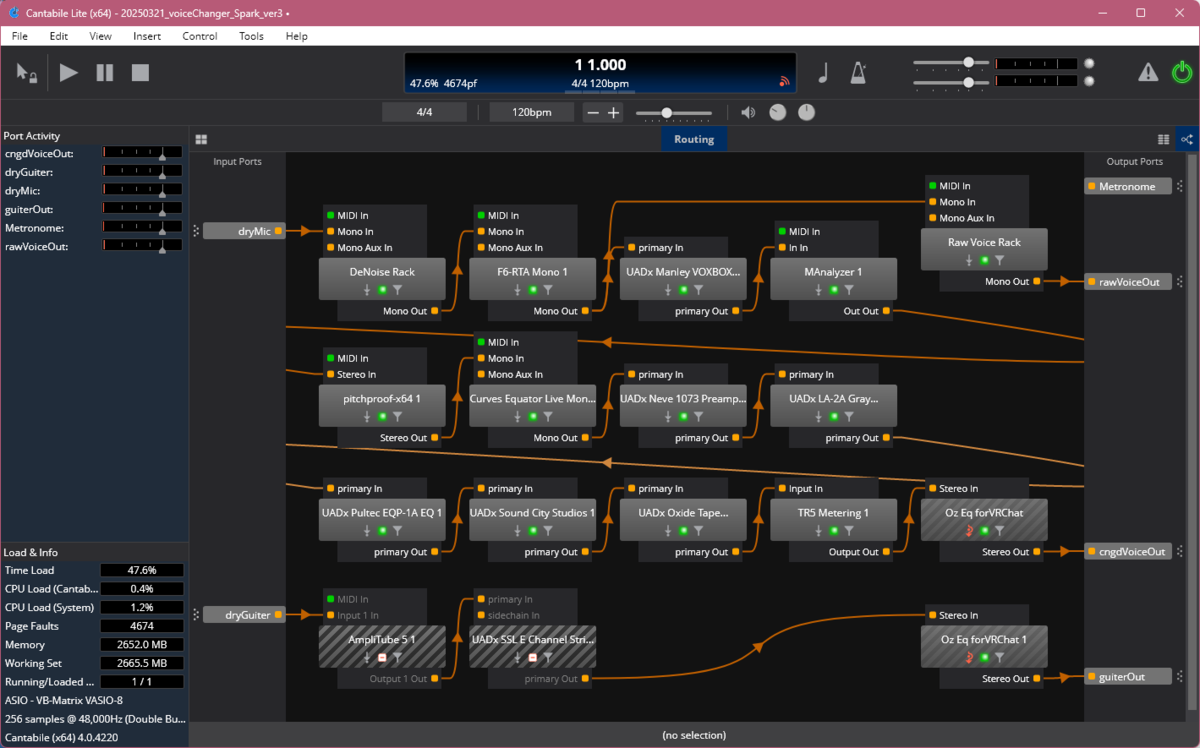

VST ホストソフトウェア

Cantabile Lite

これにいろいろとプラグインを突っ込んでいく。

べつに他のVSTホストソフトだってかまわない。なんとなくすき。

声とギターを入れて色々やった後に生声とボイチェン声とギター音を吐き出させている。(ぢっとみるとプラグイン多すぎる…)

ユーティリティプラグイン

音は直接いじらないから無くたって良いけど、あると便利なプラグイン群

Waves Studio Rack(Waves)

Wavesの出しているプラグインをまとめて一つのプラグインに見せかけるラックプラグイン。無料。

OBSにVST3を導入する際に使われるイメージだが、同じ用途のもの(今回はノイズ除去系)をまとめるために使っている。

IN/OUTのフェーダーもついていてラック内の個別ON/OFF、マクロによるパラメータの管理など使いこなせればちょっと便利。

MAnalyzer (meldaproduction)

シンプルなスペクトラルアナライザー。

単純に波形を見たいだけならフリーのこれを使って十分。

あまり波形にこだわって音を作ろうとするとわかんなくなるけど、大体の声の性質みたいなものは知っておいたほうが良いと思う。

T-Rack5 Metering (IK Multimedia)

Total Studio 4 Maxを買ったらついてきたT-RackS 5 MAX v2についてきたアナライザ。

ラウドネスやVUメータとか色々見れて便利。便利だけど見れたからどうするかは別。

ノイズ除去

RX10 De-hum (iZotope)

ハムノイズをリダクションするためのもの。自分の環境だとあまりハムノイズは乗っていないみたいだけれど、ブーンとかジーみたいな音が入っちゃう場合は効果があるはず。

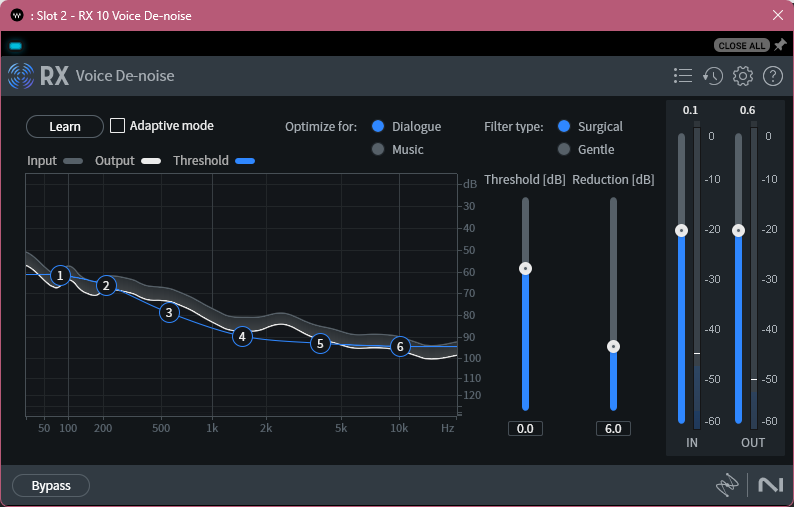

RX 10 Voice De-noise (iZotope)

RX 10 Elementsしか持っていのでノイズリダクションのメインはこのひと。薄くかけるのを2回やっているが、ワイヤレスマイクのノイズが不具合だったら1つでも十分かも。

しきい値を超えた場合にノイズ分をリダクションするシンプル方式。

Standardより上だとSpectral De-Noiseがあるのでそれと併用するのもいいらしい。持ってないけど。

RX 10 De-Click (iZotope)

ちゃちゅちょとか言うときに出るニチャ音を消してくれる。あとは口を開いたときのチュパみたいなのとか。

自分のチェインだとこいつだけはバイパスすると明らかにわかる遅延がある。でも上の音は聞かせたくないのでLow-Latencyモードで運用。

Gate (Kilohearts)

Kiloheartsの出している無料プラグイン群のひとつ。ここに来るまでにノイズはだいぶ小さくなっているので、お守りみたいな感じで運用。

これ以外でもKiloheartsの無料プラグインは使いやすい感じのものが多いので、もしVSTプラグインによるボイチェンを試してみたくなったときに、とりあえず導入してみると良いかもしれない。

ボイチェン前処理

F6 Floating-Band Dynamic EQ (Waves)

ダイナミックEQ。いらないところのローカット、ざらつきそうなとこのハイシェルフ⑥、SM35の近接効果対策のローシェルフ⑤、こもり感解消のカット④、ディエッサー代わりの①~③、をまとめて一息に。

いろんなことを一度にやろうとしているのでややこしいが、だいたい上に書いたとおりの役目を持たせている。ダイナミックEQだったら何でもいいはず。

本当はちゃんとしたディエッサー使いたい気はする。

ダイナミックEQはパラメータに慣れないとちょっとわかんないってなりがちだが、使えると効かせたいときに効かせる事ができるのでいいかんじ。

コンプレッサーと同じようなパラメータなので一度に覚えるといいかも。

Manley VOXBOX Channel Strip (Universal Audio)

ブラックフライデーの時期にバンドル(UAD Select 2 Bundle)で購入。UADのプラグインはアナログモジュレーションの質が高い。これもベースとなる実機がある。

これに限らず、実機のある系のプラグインはその機能や特性を調べて使うと良いと思う。

プリアンプ部はゲイン低めでINをある程度。まだクリーンでいたいので、あまり歪まないように。

コンプレッサーは喋っていて大体1~3程度のリダクションがかかるように。

ディエッサーはとくに刺さる9KHzを設定。

EQ部はうすーく気持ち程度にかけている。

なんとなくあったかい感じの音になる。以前はボイチェン後に設定していたが、今はボイチェンまえに音をまとめる役目をしてもらっている。

ピッチ・フォルマントシフター

Pitch Proof (Aegean Music)

ピッチとフォルマントが同時に動くタイプのシフター。色々試した中だと、これが一番自然に変換をしてくれている気がする。個人差だけど。

ピッチは+3。これ以上上げると流石にボイチェン感が強くなるため。Detuneは少し-方向へ。

いちばん大事なはずなのにあまり書くことがない…

ボイチェン後

Curves Equator (Waves)

Curves EquatorはWaves最新のレゾナンス処理プラグインです。問題のある周波数を除去し、レゾナンスを修正し、不整合のバランスを取ることで、2MIX、ボーカル、楽器のサンプルを瞬時に改善します。

Waves Audio - 音楽制作プラグイン - Curves Equator

レゾナンスサプレッサー。なんかかっこいいね。

耳に刺さる嫌な感じの共鳴音を減らす役目。気持ち的にはピッチフォルマントシフトでできた刺さる感じの音を軽減してもらってる。実際効果があるかは耳がもっと要る。

真ん中のデカい○でスレッショルドを変更できて、深く入れたときとバイパスを比べるとたしかに音が丸くなってる気がするけれど、実際運用するときのスレッショルドだと誤差程度。

なくてもいんじゃないですか?

Neve 1073 Preamp and EQ (Universal Audio)

試用版とかも含めて色々プリアンプを試してみたけど、NEVE系が一番好きだったので。

下にある「DEMO ACTIVE」はUAD Sparkが3ヶ月99¢でやれると言われたので入った期間中だから出ている文字。

UADはApolloとかのUADのインターフェースとかに入ってるDSPがないと使えない「Apollo版」プラグインと、ふつうのDAWでふつうのプラグインと同じように使える「ネイティブ版」に分かれている。昔はApolloが必要なのばかりだったけど近年ネイティブ化されたものがふえたらしい。

自分はApolloを持っていないのでネイティブ版が要るわけだが、この73プリはUAD Sparkにしかネイティブ版が存在せず、単品のネイティブ版買い切りがない。なんで?

3ヶ月99¢の期間が終わったらよほど気に入らない限り、T-RackSのEQ73に変える予定。

閑話休題。

パラメーターの設定はマイク側に少しゲインを上げて気持ち強めにアンプ効果をもらっている。

ハイは少しカット。そもそもこのプラグインを通しただけでかなりハイが強くなるので抑え気味にするため。

ミッドは3.2KHzを少しブースト。すこし鼻につくような帯域を上げる。ちょっと存在感が増す。

ローは220Hzからブースト。基音付近からあたたかみをプラス。

ローカットを80Hzからかける。これ以前にもやってるから別に無くても?

最後にフェーダーでインプット突っ込んだ分を気持ち減らしておわり。

LA-2A Gray Compressor (Universal Audio)

毎度おなじみLA-2A。UADはこの実機も販売している。

LA-2Aはアタックとリリースが固定されていて、ゲインとリダクションのみ操作する方式。ノブが少なくてわかりやすい。ちなみに左端がリミッターかコンプかの選択、HFが高音域を狙ってコンプするときのやつ、右上のセレクタが真ん中のメータの切り替え。

ゲインで適度な音量に設定して、リダクションの方で喋っているときに-3dBくらいのリダクションになるように設定。

適度なコンプ感で潰しすぎない自然さ。

Pultec EQP-1A EQ (Universal Audio)

ほかメーカーからもおなじPultecモデルのEQはいろいろ出ているので、ノブの見方を知っとくと便利。

左からBOOST ATTEN その下のLOW FREQUENCYの▽部分が低音域の設定、つぎのBOOSTとその下のBANDWIDTH・HIGH FREQUENCYが高音域、右上のATTTEN・ATTEN SELが高音のカットになる。

あとPultecのEQとして、中音域の「MEQ-5」とハイカットローカットの「HLF-3C」があるが、今回は使っていない。

設定は

・低音域は100CPS(Hz)を1 BOOSTして4 ATTEN(カット)。結局カットするのに少しブーストするのは、EQカーブがBOOSTとATTENで違うので単に3カットしたのとは音色が異なるため。雰囲気的には、ローを持ち上げつつこもらないようにのイメージ。

・高音域は8KCS(KHz)をBANDWIDTH 8(Qでいうと広め)で3 BOOST。高音の前に出る感じを増やす。

・最後に10をSELして5~6くらいATTEN。どうしてもきつい高音域が多いため。

で一旦。

実際Pultecでなくて他のEQでも良いが、アナログモジュレーションは通すだけで独特の倍音付加でいい感じになる(気がする)。どうしても機械的になっちゃうボイチェンの場合、この”温かみ”が誤魔化してくれるのもこれ以外でもアナログ系を使う理由。でもやりすぎるとなんか変な感じになってしまうのでほどほどに。

Sound City Studios (Universal Audio)

リマイクのプラグイン。分類的にはルームリバーブになると思う。

単なるリバーブと違うのは、実際にあるスタジオの反響やマイク等の設備を再現しているところ。

ただボイチャ用に思うとRE-MICモードはあまりにStudio感が有りすぎるので、REVERBモードにしてMIXをDRY気味に入れたほうが自然。

あくまでSound City Studioの再現なので、部屋の広さとかは決められず、マイクの種類や本数、音量バランスなどを設定する。

おまけでEQ・ダイナミクス・リバーブを設定できるが、そちらは使っていない。このプラグインだけで色々やろうとすればできるよ。みたいな感じ。

あると嫌なはずの部屋鳴りだけど、ちょっとかけてあげることで部屋で録ったよ感が出るのでおすすめ。

でも多分ほかのリバーブでも良いし、無くたって良い。

Oxide Tape Recoder (Universal Audio)

DTMならマスタリングで使うやつ。テープに録音した音を出しているような雰囲気を出す。いわゆるテープサチュレーション。

インプットをたくさん入れるとすごい歪む。設定だと少しインプットを下げてその分アウトプットを上げている。

これまででたくさんアナログモデリングのサチュレーションが掛かっているので、これ以上歪みが要るかという点で審議枠。

VRChat用

Ozone EQ (iZotope

VRChat向けの音声補正のためのEQ。

こちらを参考にさせていただいて、設定しているEQとシェイプが似るようにOzone EQを使用して再現。

本来なら自分でVRChat越しの音声を2アカウント使用して相手側に聞こえる音を聞きながら詰めていくのが良いのだろうけれど、めんd…

おわりに

ボイチェン用に用意しているルートはだいたい上記のとおり。

ほかに生声用に派生したルートとギター用のルートがあるが、今回はあんまり関係ないので端折る。

自分は割とアナログ感好き系なのでそういうプラグイン(とくにUADの)が多いが、完全に好み。もしVSTボイチェン試してみるかってなったらこだわらなくて良い。

唯一マイクプリだけは気に入ったものを使ったほうが「らしく」なるので、体験版とか試聴とかして探すと吉。

文章ばかりで結局どういう声になるんだってツッコミが入りそうだが、なんというか、まぁ、なんとも小っ恥ずかしいので勘弁してください。

まだまだ若輩者ゆえこんなやつもいるんだと参考程度にしてください。

願わくばあなたのボイチェンがよりよいものにならんことを。

では。